エンジニアとして働くうえで、働きやすさや将来のキャリア形成は極めて重要です。特にSES(システムエンジニアリングサービス)業界では、企業ごとの方針や文化の差が大きく、ブラック企業とホワイト企業の見極めが欠かせません。本記事では、ブラックなSES企業の特徴や体験談を紹介したうえで、優良SES企業を見分ける7つの具体的なポイントをご紹介します。

SESとは

IT業界の中でも、SES企業での働き方は非常に一般的です。まずはその仕組みを理解しましょう。

SES(システムエンジニアリングサービス)とは、SES企業がクライアント企業に対してエンジニアを常駐させ、業務支援を行う契約形態のことを指します。SES契約では、成果物に対して対価が支払われるのではなく、労働時間に対して報酬が支払われます。そのため、クライアント先で働くエンジニアは、自社に雇用されながら、他社の現場で業務を行うことになります。

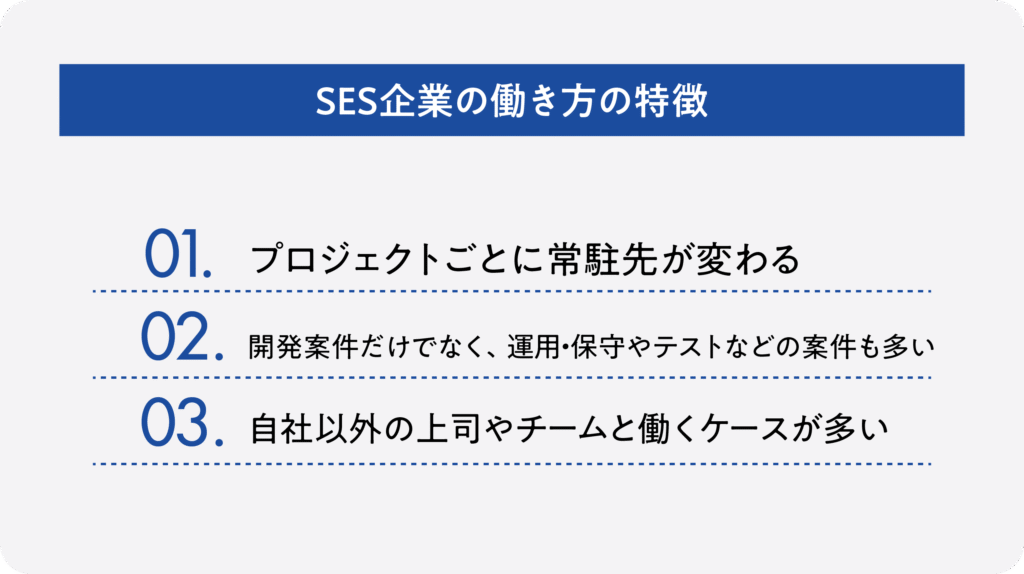

SES企業の働き方の特徴として、下記のような点が挙げられます。

- プロジェクトごとに常駐先が変わる

- 開発案件だけでなく、運用・保守やテストなどの案件も多い

- 自社以外の上司やチームと働くケースが多い

このような構造から、現場や企業の対応によってはエンジニアにとって働きやすくもなり、働きづらくもなるのが現実です。

ブラックなSES企業の典型パターン

SES業界は裾野が広く、未経験でも入りやすい一方で、残念ながらブラックなSES企業が一定数存在します。以下に典型的なブラックなSES企業の特徴をまとめます。

ブラックなSES企業には、いくつかの共通した問題点があります。まず第一に、「案件ガチャ」が発生しやすい点です。これは、入社後に希望していた案件とはまったく異なる、興味のない業務やキャリア形成に繋がらない案件にアサインされるケースを指します。

また、給与水準が異常に低い、昇給ルールが不透明、残業代が適正に支払われないなど、待遇面でのトラブルも散見されます。さらに、クライアント先に常駐しているため、自社からのサポートがなく、孤独感やキャリア不安を感じるケースも少なくありません。

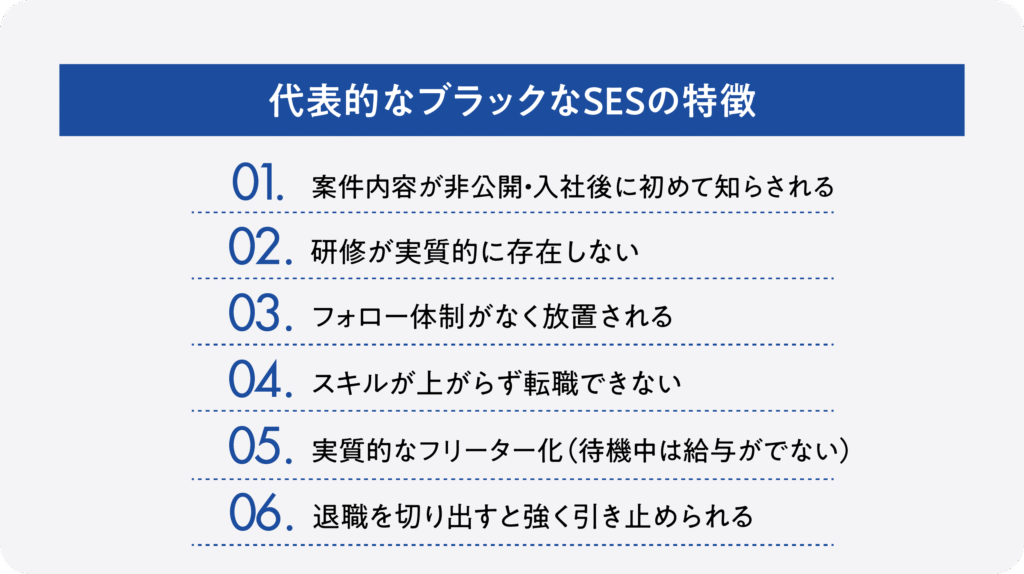

そのほか、代表的なブラックなSESの特徴は以下の通りです。

- 案件内容が非公開・入社後に初めて知らされる

- 研修が実質的に存在しない

- フォロー体制がなく放置される

- スキルが上がらず転職できない

- 実質的なフリーター化(待機中は給与が出ない)

- 退職を切り出すと強く引き止められる

ブラックなSES企業に転職してしまったエンジニアの体験談

ここでは、実際にブラックなSES企業に入社してしまったエンジニアの声をご紹介します。

ケース1:入社後、事務案件ばかりにアサインされたAさん(26歳)

文系出身・未経験からエンジニアを目指してSES企業に入社したAさん。入社前は「開発に携われる」と説明を受けていましたが、実際に配属されたのはヘルプデスクやデータ入力のような業務。「1年後には開発案件に移れる」と言われていたものの、3年経っても開発経験はゼロ。転職しようにも、職務経歴書に書けるスキルがないと悩んでいました。

ケース2:営業からのフォローが皆無だったBさん(29歳)

SES企業でインフラ系の案件に常駐していたBさん。常駐先では深夜対応や休日出勤が多く、心身ともに疲弊していました。営業担当に相談しても「現場が決まってるから変えられない」と言われ、相談窓口もないまま2年が経過。最終的にはうつ症状を抱え、休職せざるを得ない状況に追い込まれました。

※個人の特定に至らないよう、あくまで複数事例の集合として記述を行っております。

ホワイトなSES企業の見極めポイント7選

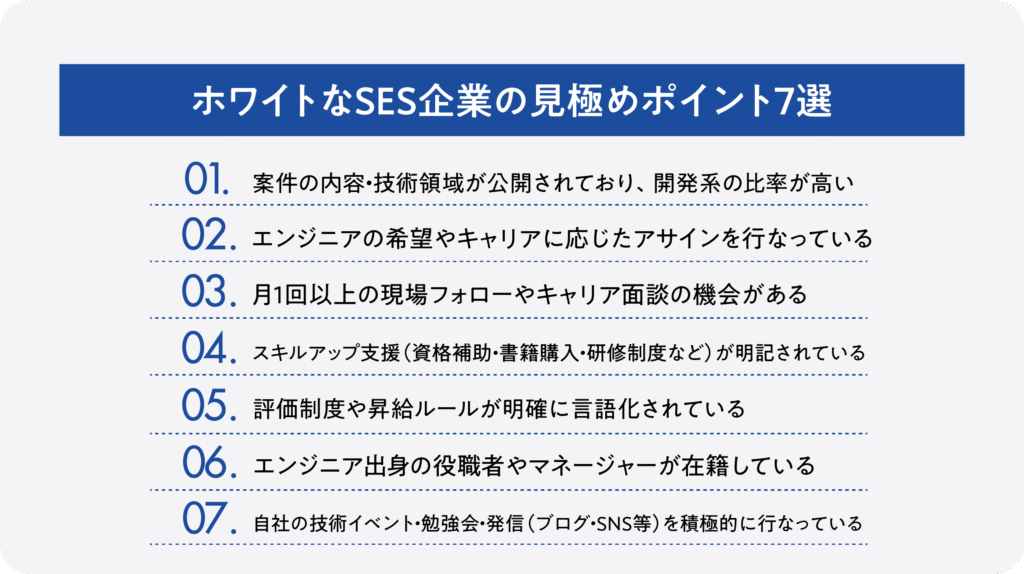

では、ブラックなSES企業を避けて「ホワイトなSES企業」に出会うにはどうすればよいのでしょうか。以下では、信頼できるホワイトなSES企業の7つの特徴を紹介します。

(1)案件の内容・技術領域が公開されており、開発系の比率が高い

案件の透明性と技術スタックの開示があるSES企業は信頼できます。

ホワイトなSES企業では、面談時や企業説明の段階で「どんな案件があるのか」「どんな技術を扱うのか」を具体的に伝えてくれます。特に、Web系・アプリ系などの開発案件が豊富である企業は、スキルを伸ばしやすく、キャリアアップに直結しやすいです。

また、「運用・監視」や「テスター」の案件ばかりでなく、要件定義や設計など上流工程の案件に触れる機会があるかも重要なポイントです。

(2)エンジニアの希望やキャリアに応じたアサインを行っている

本人の希望を最大限に考慮したアサインは、エンジニアにとって働き方への満足度を大きく左右します。

ホワイトなSES企業では、「スキルアップのためにこの言語に触れたい」「マネジメントに挑戦したい」といった希望を丁寧にヒアリングし、キャリア形成とマッチする案件を探してくれます。

逆に、「案件が決まらないからとりあえず事務案件へ」などの押し付けアサインが横行しているSES企業は注意が必要です。

(3)月1回以上の現場フォローやキャリア面談の機会がある

エンジニアが孤立しないような仕組みが整っているSES企業も安心です。

ホワイトなSES企業では、月に1回以上のペースで営業担当やキャリアアドバイザーが現場訪問・オンライン面談などの形でフォローアップを実施しています。日々の悩みやキャリアに関する相談ができる環境があることで、精神的にも安定して働けます。

(4)スキルアップ支援(資格補助・書籍購入・研修制度など)が明記されている

学び続けるための環境が整っているかは非常に重要です。

資格取得の費用補助、技術書の購入補助、外部研修への参加支援、社内勉強会など、エンジニアの学びを後押しする制度があるかどうかを確認しましょう。制度があっても使われていないケースもあるため、「制度の利用率」や「実際に使ってキャリアを伸ばした人がいるか」などもヒアリングすると良いです。

(5)評価制度や昇給ルールが明確に言語化されている

給与・待遇に透明性があるかどうかは、働く上での安心感につながります。

ホワイトなSES企業では、成果やスキルに応じた評価制度が整っており、「どのような行動やスキルが昇給・昇格に繋がるか」が明文化されています。定量的な指標(例:資格、案件の難易度、顧客評価)に基づく評価があることで、不公平感のない報酬体系が構築されます。

(6)エンジニア出身の役職者やマネージャーが在籍している

現場経験のある上司がいることで、技術的な理解やフォローが期待できます。

エンジニア出身のマネージャーが在籍しているSES企業では、技術者としての悩みや成長課題を理解してくれる環境があります。営業や経営層にも技術者出身のメンバーがいる場合、事業方針やアサインにもエンジニア目線が反映されやすいです。

(7)自社の技術イベント・勉強会・発信(ブログ・SNS等)を積極的に行っている

社内外での技術発信やイベント運営は、成長環境のバロメーターです。

ホワイトなSES企業では、エンジニア同士の勉強会や社外向けの技術登壇、Qiita・Zenn・X(旧Twitter)などでの情報発信が活発です。これは、技術に対するSES企業全体の姿勢を表しており、「技術が好きな人」が集まっている健全な文化を象徴しています。

ホワイト企業を見つける上で転職エージェントや口コミは使える?

結論から言えば、「転職エージェントも口コミも非常に有効」ですが、正しく活用しなければミスマッチが起こる可能性もあります。ここでは、それぞれ活用メリットや注意点などを詳しく解説します。

転職エージェントの活用メリットと注意点

転職エージェントは、求職者と企業の間に立ってマッチングを行うプロフェッショナルです。特にSES業界に精通したエージェントであれば、SES企業の評判・エンジニアの離職率・キャリアパスなど、求人票には載っていないリアルな情報を持っています。

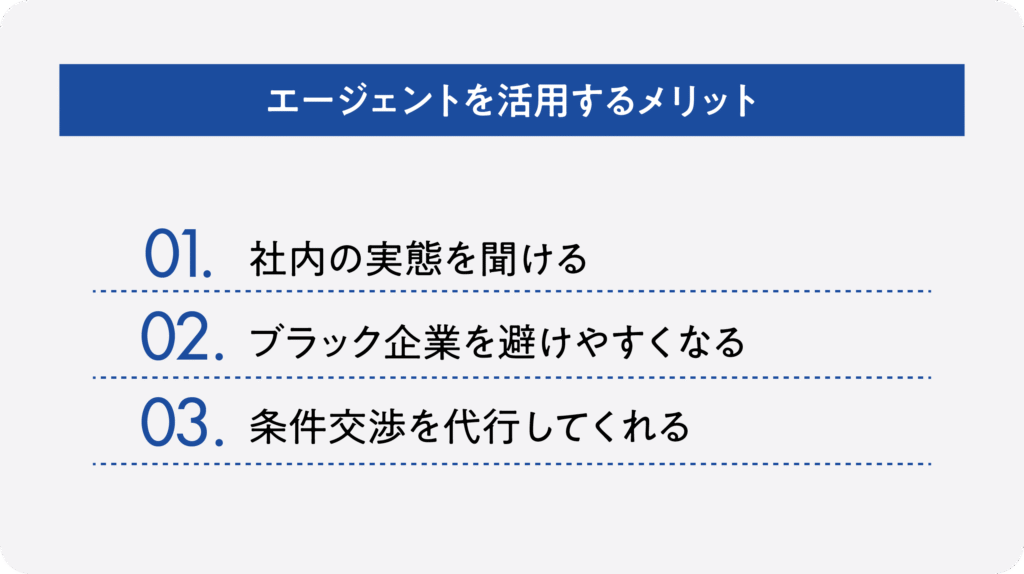

エージェントを活用するメリット

- 社内の実態を聞ける

「営業フォローは月1回あるのか」「スキルアップ支援の利用率は高いのか」といった具体的な情報が得られます。 - ブラック企業を避けやすくなる

過去にトラブルのあった企業や離職者が多い企業は、エージェント経由で事前に把握できるケースも。 - 条件交渉を代行してくれる

給与や案件の希望など、自分では言いづらい交渉ごとも任せられるのが大きな利点です。

転職エージェントを選ぶときの注意点

- SES業界に詳しいエージェントを選ぶ

未経験向け求人ばかり紹介する大手より、中小規模でも「エンジニア専門」「キャリア相談に時間をかける」タイプのエージェントの方が的確なアドバイスをしてくれます。 - エージェントの“売りたい求人”に注意する

エージェントもビジネスである以上、 紹介した際の報酬が高い企業に偏る傾向があります。「なぜこの企業を紹介するのか」「他の候補と比べてどうか」など、遠慮せず確認する姿勢が大切です。

口コミサイトのの活用方法と注意点

OpenWork、転職会議、ライトハウスなどの口コミサイトは、実際に働いていた(あるいは現在も働いている)人の声を知ることができる貴重な情報源です。ただし、情報の真偽や偏りに注意が必要です。

口コミサイトの有効な使い方

- 複数の口コミを比較する

1件だけを真に受けず、複数人の投稿を比較することで共通点や傾向を読み取れます。 - 時系列に注目する

例えば「2020年までは離職率が高かったが、2022年以降は制度改革で改善した」というように、投稿時期によって状況が異なることもあります。 - 「現場の声」が感じられる投稿を探す

「現場常駐中に営業からの連絡がなく孤独だった」「月1で勉強会がありモチベーション維持につながった」など、具体的なエピソードが書かれている口コミは信頼性が高い傾向にあります。

注意点とフィルターのかけ方

- 不満ベースの投稿が集まりやすい

退職後の怒りや不満で投稿されているケースもあるため、「事実」と「感情」を分けて読む姿勢が重要です。 - サクラ的な高評価レビューも存在する

一部では、自社社員による評価操作が疑われる投稿もあります。「極端な高評価と低評価が混在している企業」は慎重に判断すべきです。

まとめ

SES業界に限らない話ではありますが、世の中では常にホワイト企業もブラック企業も混在しているのが実情です。しかし、適切な視点でSES企業を見極めれば、キャリアアップやスキル向上を実現できる優良SES企業に出会うことは十分に可能です。本記事で紹介した「ホワイトなSES企業の見分け方7選」をぜひ参考にし、後悔のないキャリア選択を行ってください。目先の条件だけでなく、「5年後・10年後にどうなっていたいか」を考えながら企業選びをしていくことが何より大切です。