若手エンジニアが経験を積む上で、SES企業への入社は一般的なキャリアとなっています。 しかし、「このままSES企業にいて将来は大丈夫なのか」「自分のキャリアはどのように広がるのか」と不安を抱える方も少なくないでしょう。

実際には、SES企業での経験は幅広いスキル習得や多様な現場での実務に繋がるため、その後のキャリアに活かせる強力な基盤となります。 本記事では、SES企業からどのようなキャリアパスが存在するのか、そして、目指すキャリアのために何をすべきかを徹底解説します。

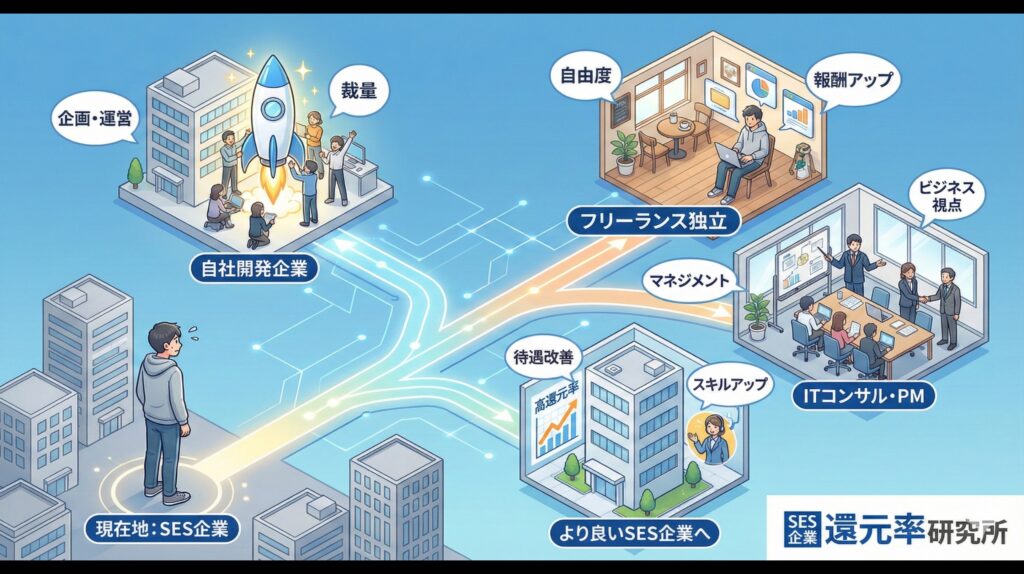

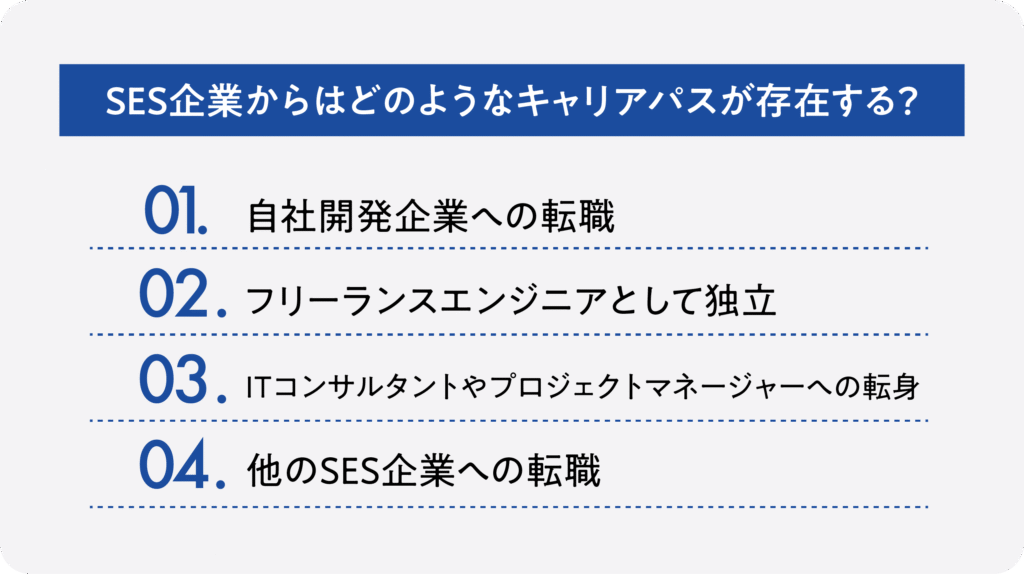

SES企業からはどのようなキャリアパスが存在する?

SES企業で働くエンジニアの多くは、常駐先企業で業務にあたります。そのため、複数の常駐先企業で技術スキルを磨く機会はある一方で、自社のSES企業に戻ったときのキャリア形成や成長の方向性が見えにくいと感じる方も少なくありません。

しかし、SES企業を経て多様なキャリアを歩んだ事例は数多く存在します。 具体的には、自社開発企業への転職やフリーランスとしての独立、コンサルタントとしてのキャリアチェンジなど、選択肢は広がっています。本章では、SES企業からどのようなキャリアパスが考えられるのかを整理します。

自社開発企業への転職

自社でサービスやプロダクトを持つ企業であれば、企画や運営など開発の上流から携われる可能性があるため、SES企業出身のエンジニアにとって人気の転職先です。 なぜなら、自社のサービスに深く関われることで、技術的な裁量を持ちながら成果が直接的に会社の成長に結びつく実感を得られるからです。

フリーランスエンジニアとして独立

SES企業で複数の現場を経験すると、幅広いスキルと業界知識を得られます。これを強みにしてフリーランスとして独立する選択肢も存在します。 実際に、フリーランスとして独立した後は案件選択の自由度が高まり、報酬面でも大きな伸びが期待できます。 ただし、営業や案件獲得のスキルも必要になるため、事前の準備や人脈づくりが欠かせない点は注意が必要です。

ITコンサルタントやプロジェクトマネージャーへの転身

SES企業で数年の経験を積んだエンジニアは、技術提供にとどまらず、常駐先でプロジェクト全体の進行や課題解決に携わる機会を得ることがあります。 顧客の要望を理解し、現場の技術者と経営層の橋渡しをする役割を担う中で、自然とビジネス視点やマネジメントスキルが培われます。 その結果、ITコンサルタントやプロジェクトマネージャー(PM)といったポジションへ転身するための経験が積めます。

他のSES企業への転職

別のSES企業へ移る選択も、現実的なキャリアパスの一つと言えます。 というのも、同じSES業界であっても、企業ごとに還元率や案件の質、サポート体制には大きな差があるからです。現職では得られないスキルアップや待遇改善を求めて、より良い環境のSES企業へ転職するケースも珍しくはありません。 したがって、キャリアアップを目指すのであれば、SES企業同士を比較し、還元率や教育制度、案件選択の自由度といった要素を冷静に見極めることが重要です。 (還元率の仕組みについては、[SESの還元率とは?]もご覧ください。)

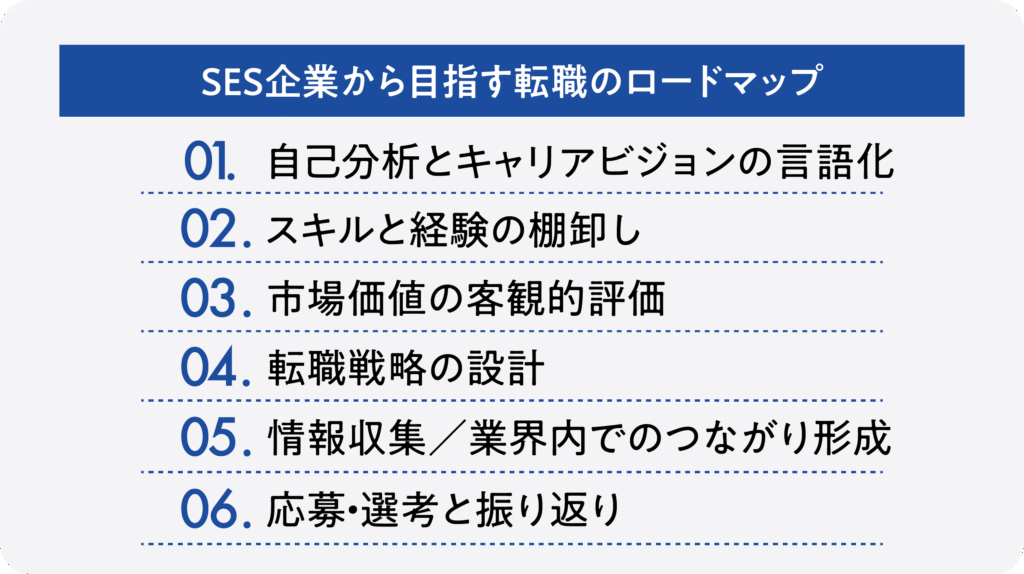

SES企業から目指す転職のロードマップ

SES企業から転職を考える際、最も重要なのは「何を軸に」「どの順序で」進めるかを明確にすることです。ロードマップを考えずに動き始めると、求人情報に振り回され、理想と異なる環境に流されてしまう危険性があります。このセクションでは、転職活動を成功させるための重要なプロセスを6つに分けて解説していきます。

1. 自己分析とキャリアビジョンの言語化

最初のステップは、自分がどのようなキャリアを歩みたいのかを明確にすることです。単に「給与を上げたい」「残業を減らしたい」という条件面だけで考えず、5年後・10年後にどんなエンジニア像を描きたいのかを掘り下げましょう。 技術を極める専門家として進むのか、マネジメントに挑戦するのか、あるいは独立を視野に入れるのか。キャリアビジョンが定まれば、その後の選択肢を一貫性のあるものにできます。

2. スキルと経験の棚卸し

次に、これまでに培ったスキルや実務経験を棚卸しします。言語・フレームワーク、インフラ構築、運用保守などの技術面に加え、顧客折衝やリーダー経験といったソフトスキルも重要な評価ポイントです。 単なる列挙ではなく、「どの現場でどのように活かしたか」を具体的に振り返りエピソードに落とし込めると、職務経歴書や面接でも説得力が増します。

3. 市場価値の客観的評価

自分のスキルを把握したら、それが転職市場でどの程度の価値を持つのかを調べましょう。求人サイトや転職エージェントを活用し、年収の相場や求められるスキルセットを確認することで、不足しているポイントや強調して伝えるべきポイントが見えてきます。 場合によっては、資格取得やポートフォリオ作成といった追加準備が必要になるため、早めにチェックをしておきましょう。

4. 転職戦略の設計

ここで初めて具体的な転職戦略を設計します。応募する業界・企業の方向性を絞り込み、いつまでにどのステップを踏むかを逆算する形でスケジュールを立てましょう。 たとえば、「半年以内に自社開発企業に転職」「1年後にフリーランス独立を視野に入れる」など、明確な目標を設定します。また、転職エージェントを活用するか、自力で活動するかといった戦術レベルの検討もこの段階で行います。

5. 情報収集 / 業界内でのつながり形成

転職活動においては求人票だけでは分からない「リアルな情報」を得ることが成功のカギになります。 特にSES企業からの転職では、同じ経験を持つ人の声や実際の働き方を知ることで、自分のキャリア判断に役立ちます。特別な人脈ではなくても、境遇の近い人とのつながりを作ることは、転職活動を効率化するための現実的な手段といえます。 具体的には、IT系の勉強会やオンラインセミナーに参加することで、現場で働くエンジニアの生の意見を聞けます。さらに、LinkedInやX(Twitter)などのSNSで業界の動向をフォローするのも効果的です。これらはすべて「形だけの人脈づくり」ではなく、自分に合った企業を見極めるための実践的な情報収集手段と考えるべきでしょう。

6. 応募・選考と振り返り

最後に応募・選考へと進みますが、ここでも重要なのは「振り返り」を欠かさないことです。面接でのフィードバックや不採用の理由を分析し、次回に活かすことで成功確率は高まります。 また、内定が出た際は条件面だけでなく、将来のキャリアプランに沿っているかどうかを必ず確認してください。短期的な待遇改善に惑わされず、長期的に自分を成長させる環境を選ぶことが転職成功のカギです。

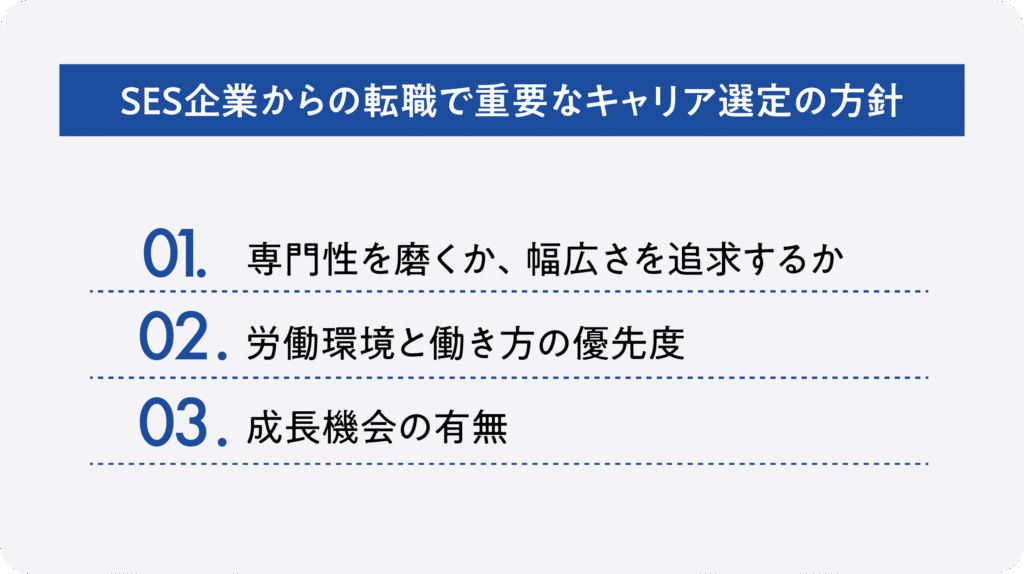

SES企業からの転職で重要なキャリア選定の方針

SES企業からのキャリアを築く際には、単に条件の良い転職先を探すだけでなく、自身の方針を明確に持つことが大切です。方針を持たないまま転職すると、環境が変わっても不満が続き、再び転職を繰り返すリスクがあります。ここでは、キャリア選定で重視すべき観点を紹介します。

専門性を磨くか、幅広さを追求するか

キャリアの方向性を決める際、まず考えるべきは「専門性」か「幅広さ」かです。専門性を高めれば、その領域での市場価値は高まりますが、他分野への移行は難しくなります。例えばAI開発やクラウド基盤など特定分野に強みを持つ企業は、専門性を高めたい人に適しています。一方、幅広い経験を積めば柔軟性は生まれますが、特定領域での強みが薄まる可能性もあります。例えば、幅広さを追求する場合は、さまざまな案件を抱える大手SIerや複数事業を展開するIT企業など、多様な環境で経験を積める企業がマッチする傾向にあると言えそうです。

労働環境と働き方の優先度

転職先を選ぶ上で、報酬や役職だけでなく、労働環境や働き方も重要な判断材料です。リモートワークの可否、残業時間の実態、教育制度の有無など、自分が長期的に働き続けられる環境かどうかを見極めることが欠かせません。安定した環境を重視するのであれば、大手自社開発企業や福利厚生が整った上場企業が適しているでしょう。一方、自由度やスピード感を求めるなら、より小規模かつ成果主義を徹底されるスタートアップも選択肢に入るはずです。

成長機会の有無

現在の業務では経験できない領域にチャレンジできるかどうかも重要です。例えば、自社プロダクトを持つ企業は新機能開発や改善に携われる可能性が高く、エンジニアとしての成長を実感しやすい環境です。また、新しい市場を切り開くスタートアップは、幅広い役割を担うことが多く、短期間で大きくスキルを伸ばしたい人に向いています。その他にもフリーランスであれば自身での案件開拓 / 営業スキルが、コンサルタントであればプロジェクトマネジメント力を伸ばす機会になります。

避けた方が良い転職先企業の例

SES企業からの転職において、すべての選択肢が正解とは限りません。 一見魅力的に見えても、実際にはキャリア停滞や労働環境の悪化につながるケースもあります。そこで、ここでは避けるべき企業の特徴を整理します。

ブラックな労働環境にある企業

長時間労働や休日出勤が常態化している企業は、スキルアップどころか心身の健康を損なう可能性があります。 そのため、短期的に報酬が良くても、長期的なキャリア形成を考えると避けるべきです。

技術成長の機会が少ない企業

ルーティン作業ばかりで新しい技術に触れる機会がない企業も要注意です。 SES企業から転職する最大の目的の一つはスキルの幅を広げることにあるため、結果として成長できない環境はミスマッチになります。

将来性のない業界に依存する企業

市場全体が縮小傾向にある業界に依存している企業もリスクが高いです。 安定しているように見えても、数年後には需要が減りキャリアが閉ざされる恐れがあります。したがって、成長産業を選ぶのがおすすめです。

評価制度が不透明な企業

成果や努力が正しく評価されず、昇給・昇進の基準が曖昧な企業も避けるべきです。 やりがいを感じにくく、モチベーションの低下につながります。特に、評価制度が不透明で「上司の一存で昇進が決まる」といった文化が根強い企業は注意が必要です。

経営基盤が脆弱な企業

小規模スタートアップや新興企業の中には、資金繰りが不安定で事業継続にリスクを抱えているケースもあります。 挑戦の場として魅力的に映る一方で、キャリアを中断させるリスクも高いため、資金調達状況や事業計画をしっかり確認することが欠かせません。

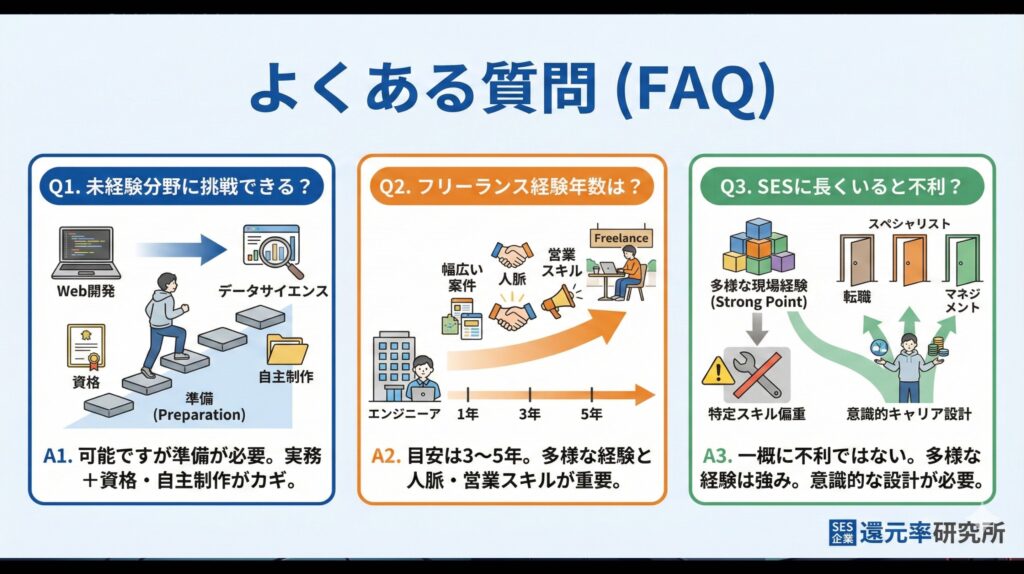

よくある質問

SES企業からのキャリアパスについては、多くのエンジニアが同じような疑問を抱きます。ここではよくある質問を取り上げ、実態に基づいて回答します。

Q1. SES企業から未経験分野に挑戦できますか?

A1. 可能ですが、相応の準備が必要です。たとえば、Web開発からデータサイエンスへ移行する場合、実務経験に加え、資格や自主制作の成果物が求められるケースが多いです。

Q2. フリーランスになるには何年の経験が必要ですか?

A2. 明確な基準はありませんが、一般的には3〜5年程度の実務経験が目安とされます。その間に幅広い案件を経験し、人脈や営業スキルを磨くことが独立成功のカギになります。

Q3. SES企業に長くいると不利になりますか?

A3. 一概には言えません。むしろ多様な現場経験は強みになります。ただし、特定スキルに偏りすぎると転職の幅が狭まるため、意識的にキャリアを設計する必要があります。

まとめ

SES企業からのキャリアパスは、決して閉ざされているわけではありません。自社開発企業やフリーランス、コンサルタントなど、選択肢は広がっています。

重要なのは、自身のスキルを棚卸しし、キャリアビジョンを明確にすることです。 そのうえで、需要の高いスキルを磨き、避けるべき企業を見極めながら転職活動を進めれば、キャリアアップの可能性は大きく広がるでしょう。

SES企業での経験を「通過点」とするか「土台」とするかは、自分自身の選択次第です。自分の市場価値を知りたい方は、ぜひお問い合わせお待ちしております。