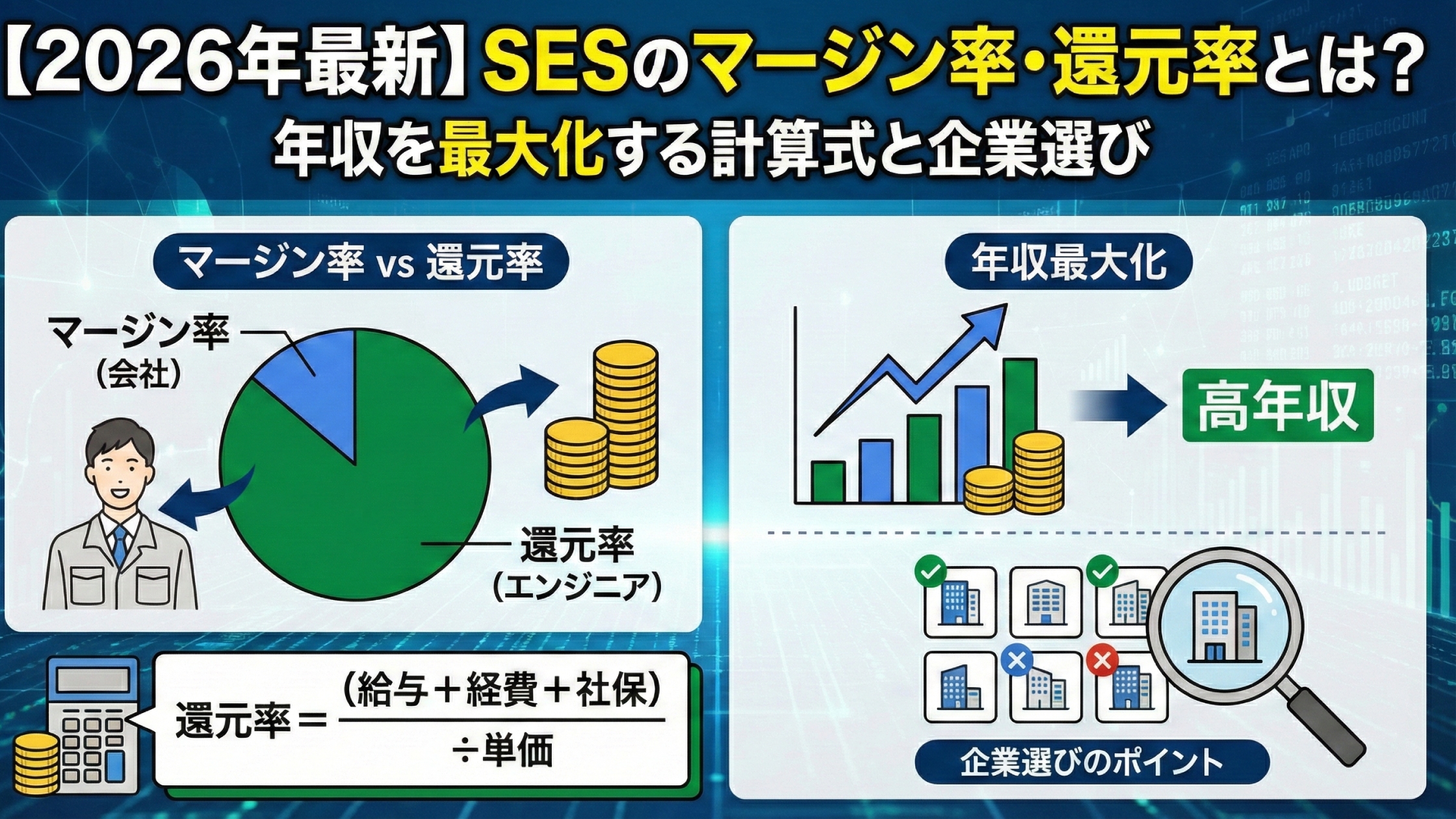

SES(システムエンジニアリングサービス)業界で働く上で、「マージン率」を理解することは、自分の給与を守るための最重要スキルです。 クライアントが支払う報酬と、自分の手取り額との間には必ず差があり、「会社にどれだけ差し引かれているのか」「このマージン率は適正なのか」といった疑問や不満を、多くのエンジニアが一度は抱くものです。

特に2026年は、インボイス制度の定着やフリーランス保護法の施行により、企業の透明性がこれまで以上に問われる年となっています。 本記事では、SES企業におけるマージン率の仕組みや還元率との関係、そしてエンジニアの給料に具体的にどのような影響を与えるのかを、最新のトレンドを交えて詳しく解説します。

(適正年収の診断については、[SES企業の平均年収はいくら?平均より自分が低い場合はどうすればいい?]もあわせてご覧ください。)

SESにおけるマージン率とは

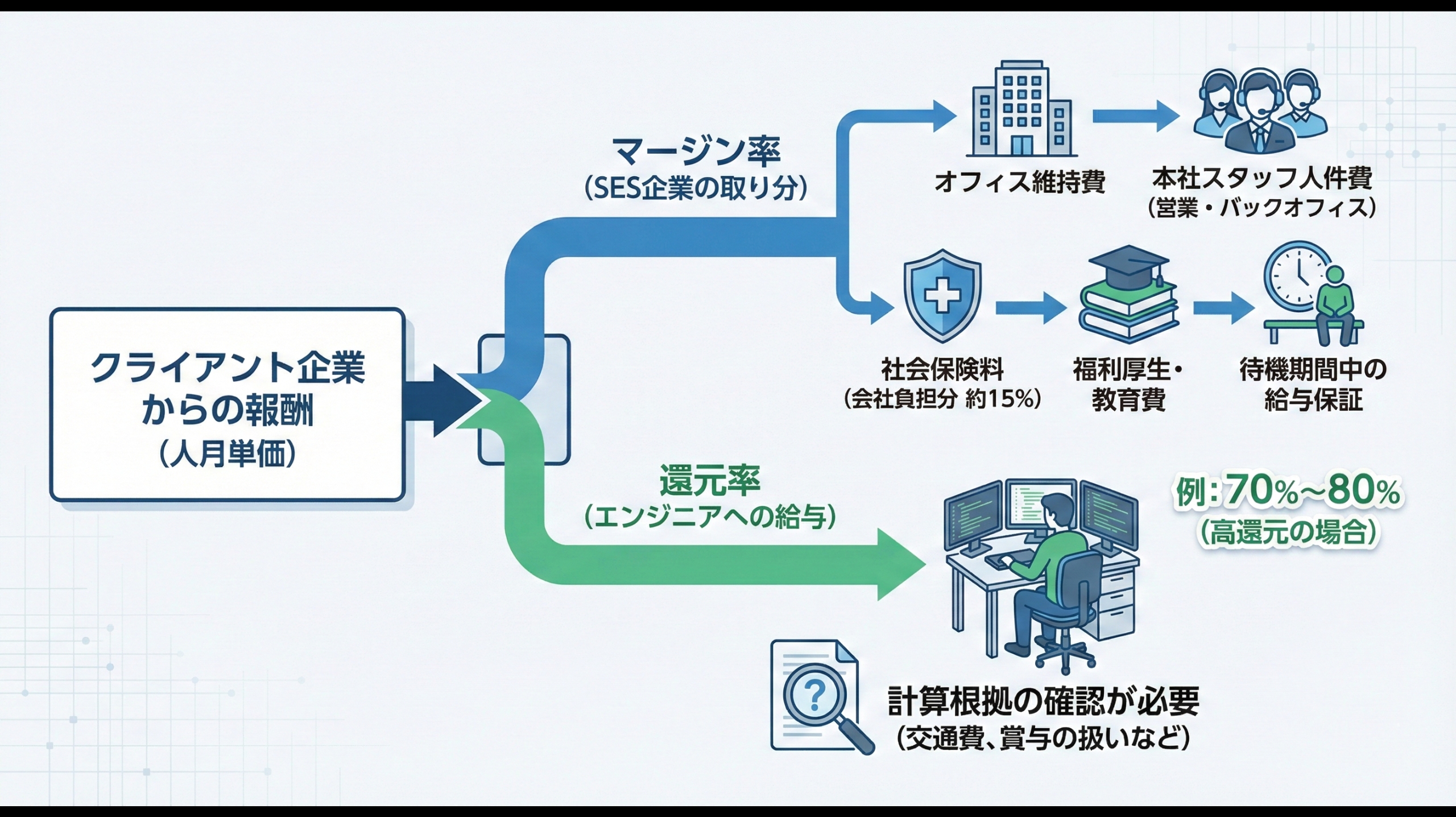

SESにおけるマージン率とは、クライアント企業がSES企業に支払う報酬(人月単価)のうち、SES企業が得る割合を指します。 このマージンは単なる会社の利益ではなく、事業継続やエンジニアが安心して働くための経費に充てられます。

マージンの主な使い道

本社スタッフの人件費: 営業やバックオフィスの給与。

社会保険料(会社負担分): 給与の約15%程度。

オフィス維持費: 家賃や光熱費。

福利厚生・教育費: 資格補助や書籍購入費。

待機期間中の給与保証: 案件がない期間のリスクヘッジ。

SESにおける還元率とは

マージン率と対になる指標が「還元率」です。 還元率とは、クライアント企業がSES企業に支払う報酬(人月単価)のうち、給与としてエンジニアに還元される割合を示します。

ただし、計算方法は会社によって異なり、法律で定められた統一基準はありません。「高還元SES」を掲げる企業では、「還元率70%以上」「80%保証」などと数字で明示することが多いですが、その計算根拠(交通費などの経費が含まれるか、賞与が含まれるか等)も確認することが大切です。

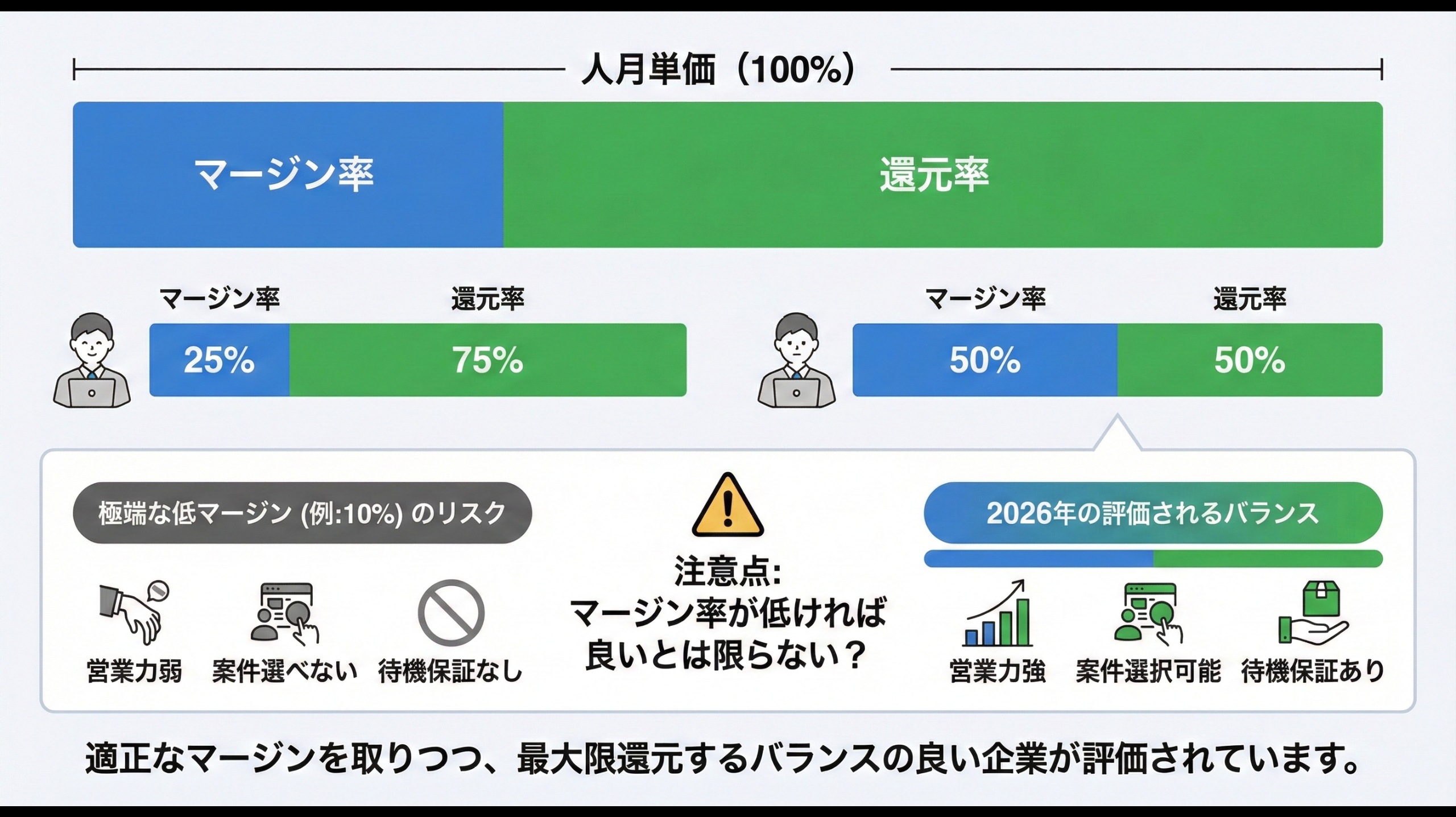

マージン率と還元率の関係

マージン率と還元率は、SES企業における収益構造を理解する上で切っても切れない関係にあります。

両者を足し合わせると、クライアント企業から支払われる人月単価の総額、つまり100%になります。

人月単価(100%)= {マージン率} + {還元率}

この計算式からも明らかなように、マージン率が低ければ低いほど、還元率は自然と高くなります。

例えば、マージン率が25%の企業であれば、残りの75%がエンジニアに還元される計算です。一方、マージン率が50%であれば、還元率は50%となり、同じ人月単価でも給与額は大幅に下がります。

マージン率が低ければ良いとは限らない?

ここで注意すべきは、「単純にマージン率が低ければ良い企業」とは限らないということです。

企業のマージンには、営業活動や案件獲得に必要なコストが含まれています。マージンを極端に低く設定しすぎると(例:マージン10%など)、営業力が弱く案件が選べなかったり、待機期間中の給与保証がなかったりするリスクがあります。

2026年は、「適正なマージンを取りつつ、最大限還元する」バランスの良い企業が評価されています。

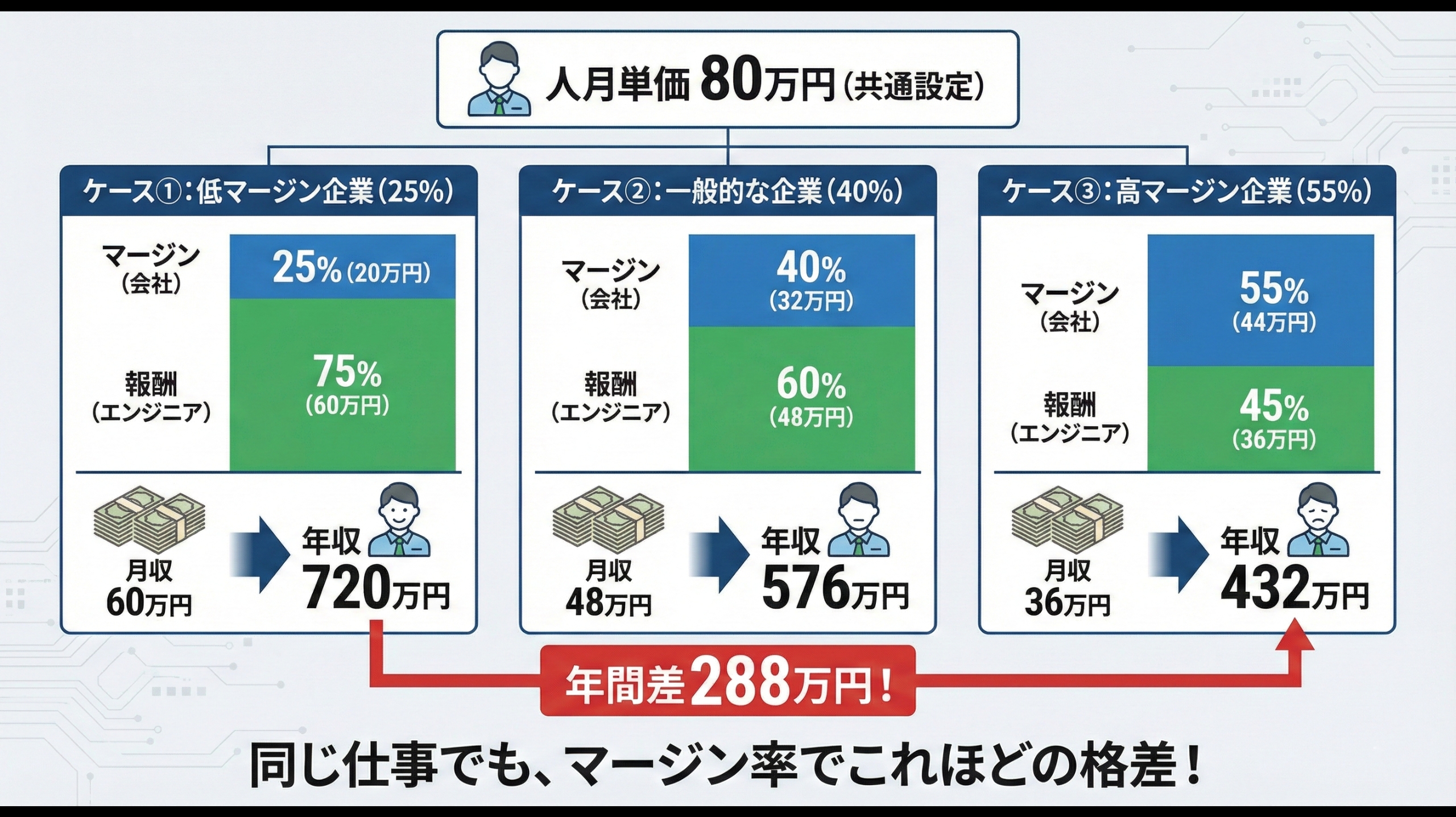

マージン率は給料に影響する?

マージン率はエンジニアの給与を決定づける、極めて大きな要因です。人月単価が同じでも、マージン率の違いによって手取りは大きく変わります。 例えば、同じスキルを持ち、人月単価80万円で契約している場合でも、企業のマージン率によって以下のような差が生まれます。

ケース①:低マージン企業(25%)

- マージン額: 80万円 × 25% = 20万円

- エンジニアへの報酬: 60万円/月

- 年収換算: 720万円

ケース②:一般的な企業(40%)

- マージン額: 80万円 × 40% = 32万円

- エンジニアへの報酬: 48万円/月

- 年収換算: 576万円

ケース③:高マージン企業(55%)

- マージン額: 80万円 × 55% = 44万円

- エンジニアへの報酬: 36万円/月

- 年収換算: 432万円

比較すると、ケース①と③では年間288万円もの差が生じます。 同じ仕事をしているのに、所属する会社のマージン率が違うだけでこれほどの格差が生まれるのです。これがSES業界の残酷な真実です。

より給料の高いSES企業に入るためには

SES業界で給与を上げるためには、単に運良く高単価案件に配属されるのを待つのではなく、自分で企業や案件を見極め、戦略的に選び取ることが重要です。 ここでは、より高収入を得られるSES企業に入るための具体的なステップを、順を追って解説します。

STEP1:自分の市場価値を把握する

まずは、自分がこのSES市場でどれだけの単価で評価されるかを知ることが出発点です。 単価が公開されている企業であれば、それを基準にできますが、非公開の場合は要注意です。単価非公開は、企業が高いマージンを隠している可能性もあります。

STEP2:高収入を得やすいSES企業を見極める

市場価値を把握したら、次はその価値を活かせるSES企業を知る必要があります。 主なポイントは下記の3つです。

- 還元率を具体的な数字で公表しているか 「頑張りを評価します」など曖昧な表現ではなく、「還元率75%以上」など明確な数字を掲げている企業を選びましょう。

- 単価と評価制度の透明性 単価を公開していないか、入社後も単価非公開の企業は注意が必要です。誠実な企業は評価制度や単価決定の基準をオープンにする傾向です。

- 案件の質と将来性 高還元率でも低単価案件しか扱っていない企業では意味がありません。上流工程や最新技術を扱う高単価案件を安定的に確保しているかを確認しましょう。

STEP3:戦略的に転職活動を進める

転職活動は受け身ではなく、自分の条件に合う企業を能動的に探し、アプローチすることが成功の鍵です。

エージェントを上手く活用する: 希望条件(例:還元率70%以上、単価公開)だけでなく、「避けたい条件(単価非公開NGなど)」も明確に伝えましょう。

スキルシートをブラッシュアップする: 「クラウド移行によりコスト30%削減」など、具体的な数値成果を盛り込み、市場価値を高めましょう。

面接で”企業側を評価する”: 「評価はどのような基準で行われますか?」「案件単価はどのように決定されますか?」といった逆質問を用意し、透明性を見極めましょう。

よくある質問(FAQ)

Q.マージン率が低い企業は必ず優良企業ですか?

A.必ずしもそうではありません。 営業力や福利厚生の不足、案件の質の低さにつながる場合もあります。

Q.SES企業から転職すべきでしょうか?

A.一概には言えません。 SES企業自体が悪いわけではなく、「多重下請けの高マージン企業」が問題なのです。優良な高還元SES企業を選べば、フリーランス並みの収入と正社員の安定性を両立できます。 (参考:[SES企業は案件を選べないって本当?])

Q.マージン率はどうやって調べられますか?

A.企業の公開資料(マージン率公開資料)で確認できます。 労働者派遣事業を行っている企業は、厚生労働省の指導によりマージン率の公開が義務付けられています。公式サイト等で確認しましょう。 (参考:[厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」)

まとめ

SESにおけるマージン率は、エンジニアの給与水準や将来の年収に直結する極めて重要な要素です。 契約単価からどれだけの割合が会社に渡り、どれだけが自分に還元されるのかを理解することで、企業選びの判断精度は格段に向上します。

特に注意すべきは、数字の見かけだけに惑わされないことです。 マージン率・還元率・案件の質という3つの軸を常に意識し、情報収集と比較検討を怠らないことが、満足度の高いキャリア構築への近道となるでしょう。

2026年、搾取される側で終わるか、正当な対価を得るエンジニアになるか。 その分かれ道は、あなたの「知識」と「行動」にかかっています。