IT業界でよく耳にする「開発」ですが、エンジニアとして開発経験を積みたいと思った際に、『受託開発とSESは何が違うのか?』と疑問を持つ方も多いでしょう。この2つは働き方やキャリア形成の考え方が異なり、将来を見据えた選択が重要になります。

本記事では、受託開発とSESの違いに加え、それぞれのビジネスモデルやメリット・デメリット、向いている人の特徴、さらには企業選びのポイントまで、幅広く徹底解説します。

1. 受託開発とSES契約の違いは?

IT業界における開発業務には、大きく分けて「受託開発(請負契約)」と「SES契約(準委任契約)」の2つがあります。このセクションでは、それぞれの特徴と違いを明確にします。

受託開発契約(請負契約)

受託開発契約は、クライアントから仕事の完成を依頼され、開発会社がその成果物を納品する契約形態です。

- 契約目的:成果物(システム・ソフトウェアなど)の完成

- 負う義務:成果物完成義務、契約不適合責任

- 指揮命令権の所在:開発企業がエンジニアを管理

- 報酬の対象:納品された成果物に対する報酬

受託開発は成果に対して責任を持ち、進行管理も開発企業の主導で行われます。

SES契約(準委任契約)

SES契約は、エンジニアの技術力・労働力をクライアントに提供する契約形態です。あくまで業務支援の立場であり、成果物の完成責任は負いません。

- 契約目的:技術スキルに基づく労働力の提供

- 負う義務:善管注意義務(成果物完成義務はなし)

- 指揮命令権の所在:SES企業がエンジニアを管理クライアントがエンジニアに直接指示

- 報酬の対象:作業時間や日数(工数)に基づく報酬

ただし、実態としてクライアントの指揮下で業務を進めるため、「偽装派遣 偽装請負」とみなされるリスクもあります。偽装請負とみなされるリスクがあるため、企業選びではこの点に十分な注意が必要です。

SES契約の「偽装請負」とは?エンジニアが知っておくべき違法リスクと対処法

2. 受託開発のメリット・デメリット

受託開発は、プロジェクト単位で成果物を納品することが前提となる契約形態です。ここでは、受託開発の主なメリット・デメリットを紹介します。

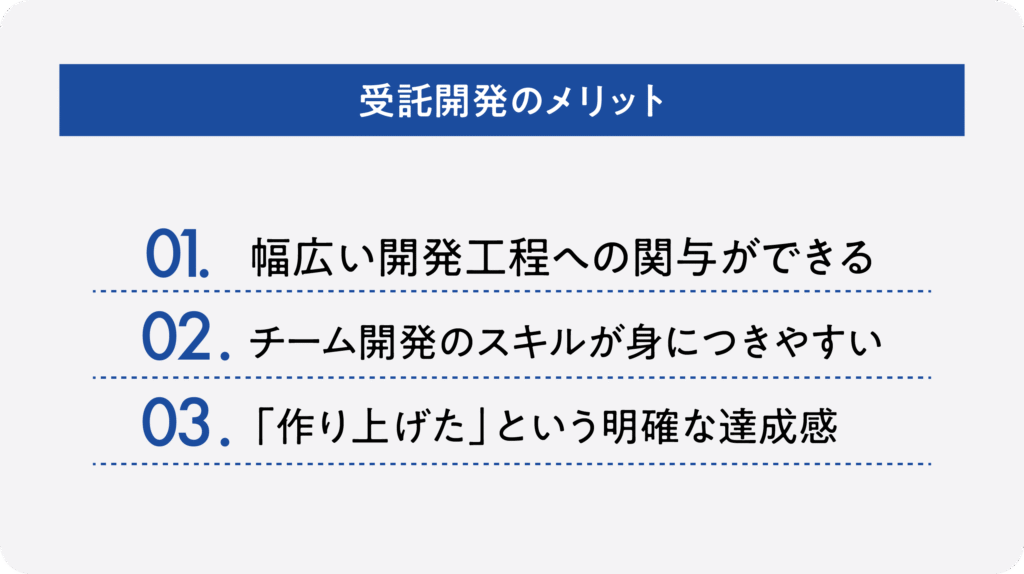

受託開発のメリット

・幅広い開発工程への関与ができる

受託開発の場合、要件定義から設計、開発、テスト、運用・保守まで、一貫してプロジェクトに携わる機会が豊富な場合があります。特に上流工程に関わる際には、システム全体を俯瞰する視点や設計力を養うことができます。

・チーム開発のスキルが身につきやすい

自社のメンバーとチームを組んで開発を進めるケースが多いため、コミュニケーション能力や協調性などのスキルが身につきます。こういったスキルは特に陳腐化しにくいため、キャリアアップや転職にも有益な経験と言えるでしょう。

ただし、自社は上流工程のみを担い実際のチーム開発は下請けに丸投げというケースもあるため、この点は注意が必要です。

・「作り上げた」という明確な達成感

受託開発では、クライアントの課題や要望をもとにシステムを一から設計・実装し、納品までの全工程に関わることが多いため、自分たちが手掛けたプロダクトが“完成品”として世に出る達成感を得られます。単なるタスク消化では得られない“ものづくり”の充実感が得られるのは、受託開発ならではの魅力と言えるでしょう。

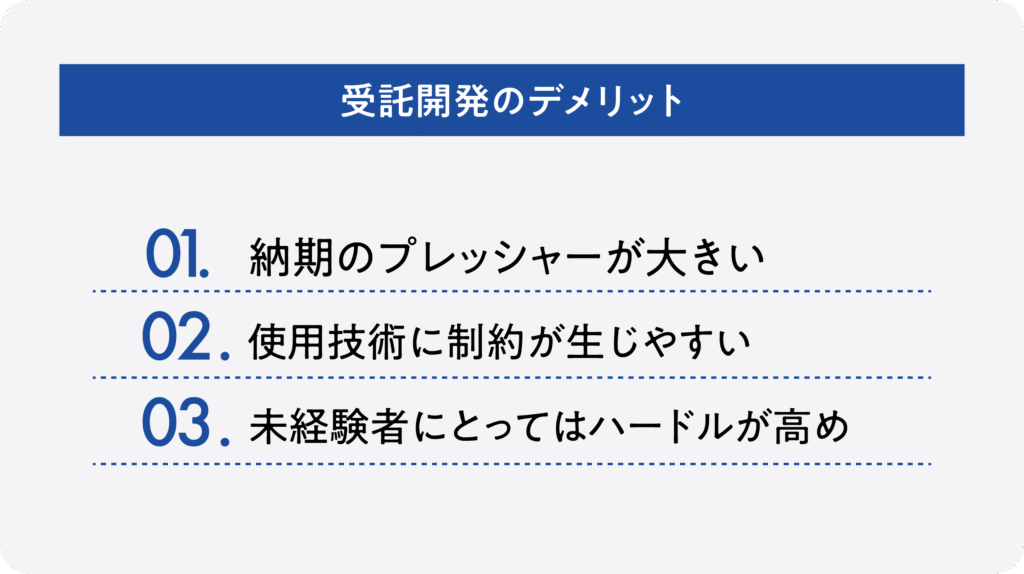

受託開発のデメリット

・納期のプレッシャーが大きい

受託開発では、納品日を厳守することが信頼関係の鍵となるため、スケジュール通りに進行させるプレッシャーが常につきまといます。特にタイトな納期が設定されているプロジェクトでは、進捗を確保するために残業や休日対応が求められることもあり、結果としてワークライフバランスが崩れやすくなるリスクがあります。計画通りにいかない場合のストレスも無視できません。

・使用技術に制約が生じやすい

受託案件では、クライアントの指定や予算、企業としての得意分野などにより、使用するプログラミング言語やフレームワークがあらかじめ決められていることが多くあります。そのため、最新技術に触れる機会が少なかったり、自分の興味・志向と異なる技術領域を担当することになったりする可能性もあります。技術的な自由度を重視したいエンジニアにとっては、やや窮屈に感じる場面もあるでしょう。

・未経験者にとってはハードルが高め

受託開発は「納品=成果」が評価の軸となるため、開発経験やスキルが一定以上求められる傾向があります。現場では即戦力としての対応が期待されるため、実務経験が乏しい未経験者にとっては、技術面・コミュニケーション面の両方で難しさを感じやすい傾向があります。その結果、教育体制が整っていない場合には、学びながら仕事を覚える余裕がないケースもあります。

3. SES契約のメリット・デメリット

SES契約では、エンジニアがSES企業と雇用契約を結びながら、クライアント企業に常駐し業務を行います。ここでは、SES契約において実際の現場で感じやすいメリット・デメリットを具体的に解説します。

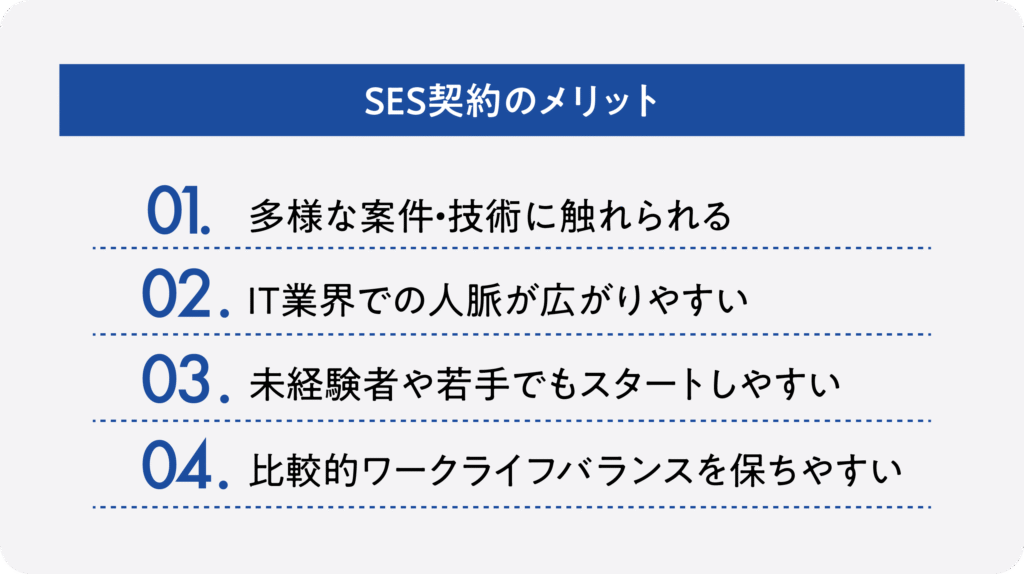

SES契約のメリット

・多様な案件・技術に触れられる

SESではプロジェクトごとにクライアント企業が変わるため、金融・医療・小売・製造など、さまざまな業界の業務や技術に触れるチャンスがあります。数ヶ月単位で案件が変わるケースも多く、1社にとどまらない実務経験が積める点は、技術の幅を広げたいエンジニアにとって大きな魅力です。自身の市場価値を高めるうえでも有利に働くことがあります。

・IT業界での人脈が広がりやすい

常駐先では、所属するSES企業以外のクライアント企業の社員や他の協力会社のエンジニアと関わる機会が多く、プロジェクトを通じて自然とネットワークが広がっていきます。そうした人脈は、将来的な転職活動やフリーランスとしての独立、さらには技術情報の交換といったキャリア形成の土台となることもあります。

・未経験者や若手でもスタートしやすい

SES企業は「育成型」のビジネスモデルを採用している場合が多く、未経験者や駆け出しのエンジニアでも採用されやすい傾向があります。企業によっては入社時研修やOJT制度が充実しており、現場でスキルを身につけながらステップアップできる環境が整っています。エンジニアとしての最初の一歩を踏み出すには適した選択肢の一つです。

・比較的ワークライフバランスを保ちやすい

SES契約では稼働時間が契約で定められているため、稼働時間を超える作業には追加費用が発生します。この仕組みにより、クライアント側も無理な残業を要求しにくく、サービス残業が起きにくい構造になっています。プロジェクトの状況やSES企業の方針によって差はあるものの、プライベートの時間を確保しやすい傾向にあります。

ただし実態として残業が常態化しているケースもあり、あくまでエンジニアが所属するSES企業によって異なる点は注意が必要です。

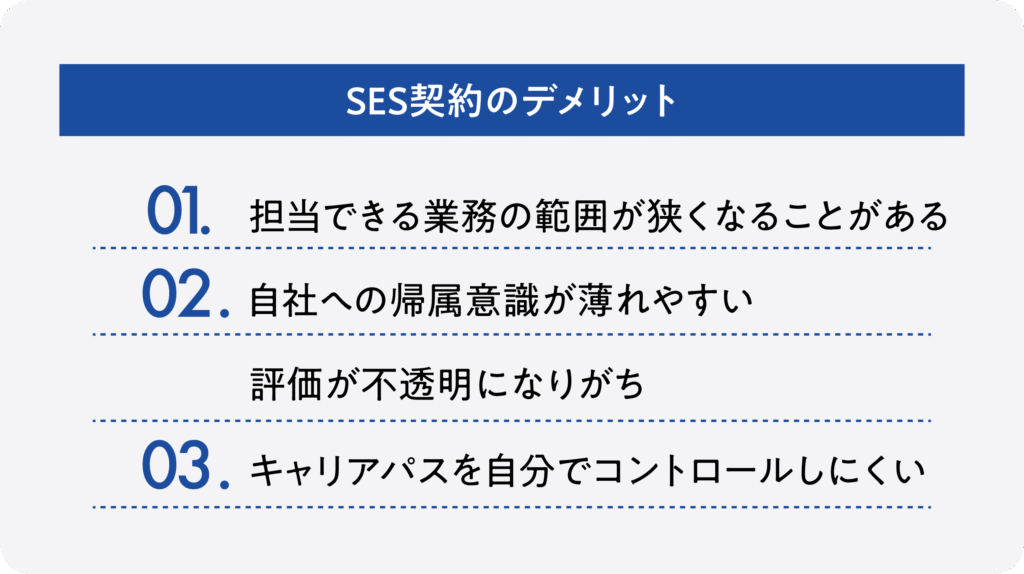

SES契約のデメリット

・担当できる業務の範囲が狭くなることがある

SES契約では、クライアントから割り当てられた特定の工程や業務のみを担当することが多く、上流から下流まで一貫して携われる機会が少ない場合があります。特に経験が浅いうちは、テストや運用・保守といったいわゆる「ロースキル案件」へアサインされることもあり、技術的な成長に課題を感じる場面もあるでしょう。

・自社への帰属意識が薄れやすい/評価が不透明になりがち

常駐先の環境で日常的に業務を行うため、自社メンバーとの接点が希薄になりがちです。定例面談やフォローがないSES企業では「どこに所属しているのか分からない」と感じることも。また、自社の上司や評価者が現場を直接見ることがないため、自身の努力が正当に評価されているか不明瞭になりやすい点もデメリットです。

・キャリアパスを自分でコントロールしにくい

SESエンジニアが参画するプロジェクトや業務内容は、所属するSES企業の営業活動やクライアント企業の事情に左右されることが多く、エンジニア自身の希望が常に反映されるわけではありません。スキルアップにつながる案件に配属されるかどうかは、所属するSES企業の営業力やマッチング体制に大きく依存します。キャリア形成に主体性を持ちたい方は、企業選びの段階でしっかり見極めが必要です。

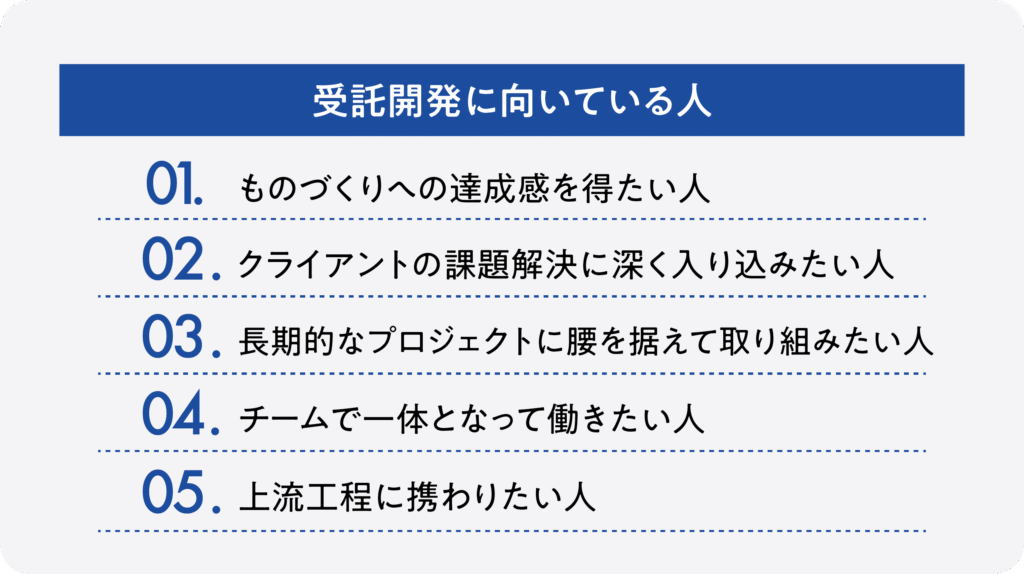

4. 受託開発に向いている人・SES契約に向いている人

ここまで解説してきた、それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、どのような人がどちらの働き方に向いているのかを整理します。

受託開発に向いている人

- ものづくりへの達成感を得たい人

受託開発は、クライアント企業から依頼されたシステムやアプリケーションを完成させることが目的であり、成果物が形として残ります。そのため、自分が作り上げたものが実際に稼働し、多くの人に利用される過程にやりがいや喜びを感じる人に向いています。目に見える成果を追い求めるタイプには最適です。

- クライアントの課題解決に深く入り込みたい人

受託開発では、単なるシステム構築にとどまらず、クライアント企業が抱えるビジネス課題を整理し、それを技術的にどう解決するかを一貫して検討する機会が多くあります。クライアントの事業背景や業務フローを理解し、そのうえで最適な仕様を提案できる点が特徴です。課題解決型の思考を持ち、技術を用いてビジネスに貢献したい人に向いています。

- 長期的なプロジェクトに腰を据えて取り組みたい人

受託開発は、要件定義から開発・テスト・運用まで一気通貫で関わるケースが多く、プロジェクト期間も中長期に及ぶ傾向があります。そのため、ひとつのシステムを完成させるまで粘り強く取り組みたい人や、リリース後も継続的に改善を重ねていくプロセスを楽しめる人に最適です。短期的な案件の積み重ねよりも、腰を据えて成果物を育てていきたい人に向いています。

- チームで一体となって働きたい人

基本的に所属企業の仲間と同じプロジェクトチームを組み、密なコミュニケーションを取りながら業務を進めます。設計や実装の議論を重ねながら開発を進めるため、チームワークを大切にできる人に適しています。

- 上流工程に携わりたい人

受託開発では、要件定義や基本設計といった上流工程からプロジェクトに関わるチャンスが多くあります。クライアントの課題を把握し、それをシステムとしてどう実現するかを考える工程に興味がある人にとっては魅力的な環境です。将来的にPMやアーキテクトを目指す人にも向いています。

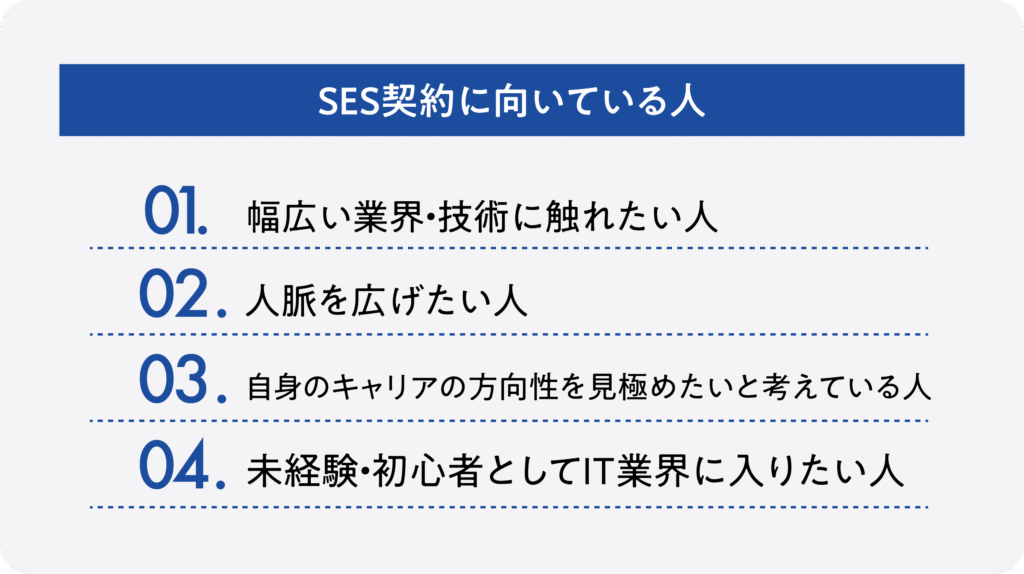

SES契約に向いている人

- 幅広い業界・技術に触れたい人

SESでは、さまざまなクライアント企業に常駐し、異なる開発環境や業務ドメインに携わることができます。業界特化ではなく、広い視野で多様な経験を積みたい人、1つの会社や技術領域に縛られず成長したい人に向いています。

- 人脈を広げたい人

プロジェクトごとに新しいチームやクライアント企業と仕事をする機会があり、自然と関わる人の幅も広がります。転職や独立など、将来のキャリアに向けて人脈を大切にしたい人には大きなメリットです。

- 自身のキャリアの方向性を見極めたいと考えている人

まだどの分野に進むか決めていない、技術志向かマネジメント志向か迷っているというような人にとって、SESはさまざまなプロジェクトを試せる良い環境です。まずは実務経験を通じて、自分の適性や興味を見つけたいという人に向いています。

- 未経験・初心者としてIT業界に入りたい人

多くのSES企業では未経験者向けの研修制度が整備されており、比較的IT業界に入りやすい選択肢となっています。最初は簡単なテストや運用業務からスタートし、徐々にステップアップしていきたい人にとって、最初の一歩として適しています。

5. よくある質問

Q1.ワークライフバランスを保ちやすいのはどちらですか?

A1.一概には言えず、実態は個々の企業や配属先によります。

SES契約は理論上、エンジニアの「作業時間」に対して報酬が発生する「準委任契約」であり、成果物の完成責任を負いません。このため、契約で労働時間が明確に定められていると考えられがちです。しかし、実際のワークライフバランスは、配属されるクライアント企業の労働環境に大きく左右されるケースがしばしば存在します。長時間労働や休日出勤が常態化したり、有給休暇が取りにくい雰囲気のプロジェクトに配属されるリスクもあります。

対照的に、受託開発は納期や成果物に対する責任があるため、プロジェクトの状況によっては繁忙期に残業が増える可能性があります。ただし、これは企業文化やプロジェクト管理の成熟度にも大きく関係します。近年では、受託開発企業でも働き方改革を進め、労働時間管理を徹底している企業も増えています。

いずれの働き方を選ぶにしても、企業の見極めが極めて重要です。

Q2.SES企業においてもホワイトな企業は存在しますか?

A2.「SES企業=ブラック」というイメージを持たれている方も一部いますが、全ての常駐案件が悪い環境というわけではありません。

ホワイトなSES企業は、労働時間・残業のルールが明確、評価制度に現場の意見が反映される、自社のフォロー体制が手厚い、スキルアップ支援が充実している、長期的なキャリアパスの提示があるといった特徴が見られます。

7. まとめ

本記事では、エンジニアのキャリア選択における、受託開発とSESについて、その違いから比較・解説しました。それぞれに特徴があり、法的な位置づけも異なりますが、重要なのは、あなたがエンジニアとして「何を成し遂げたいか」「どのような働き方を望むか」です。どちらにしても、働きやすい環境を目指すには、優良な企業を見極めることが非常に重要です。

また、SES企業からキャリアを始めても、受託開発部門への道が閉ざされるわけではありません。将来のキャリアチェンジを見据え、事業内容や評価制度、キャリアパスの実績などを考慮して企業を選ぶことで、自分の可能性を広げるキャリア選択ができるでしょう。